Jüdisches Leben in Brandenburg

Jüdische Gemeinden gibt es in Brandenburg in den Städten Bernau, Cottbus, Frankfurt (Oder), Königs Wusterhausen, Oranienburg und zwei in Potsdam. Weitere Orte, die an jüdisches Leben in Brandenburg erinnern, sind beispielweise die Synagoge in Cottbus, der jüdische Friedhof in Potsdam und eine Hutfabrik in Luckenwalde. Auch in den Museen findet man Bestände zu jüdischem Leben, wie zum Beispiel im Museum Viadrina in Frankfurt (Oder), in der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen oder im jüdischen Museum in Schwedt/Oder.

Die „Brandenburg.Ausstellung“ im Brandenburg Museum für Zukunft, Gegenwart und Geschichte, die einen Überblick über 1000 Jahre Landesgeschichte gibt, zeigt einen neuen Themenschwerpunkt. Mit „Jüdisches Leben in Brandenburg“ wurde die Dauerausstellung teilweise mit neuen Objekten versehen. Sie informiert entlang an 22 Exponaten beispielsweise über das Alltagsleben jüdischer Bürger*innen in der DDR oder über die Neubelebung jüdischer Gemeinden nach 1990. Weitere Informationen zum Brandenburg Museum und der Ausstellung finden Sie hier.

Kanne, Synagoge Lübben

Detailansicht

Julius Kann mit seiner Schwester

Detailansicht

Medaillon eines jüdischen Häftlings, 1944/45

Detailansicht

Esther lässt sich schmücken

Detailansicht

Fotografie der Familie Löwenberg

Detailansicht

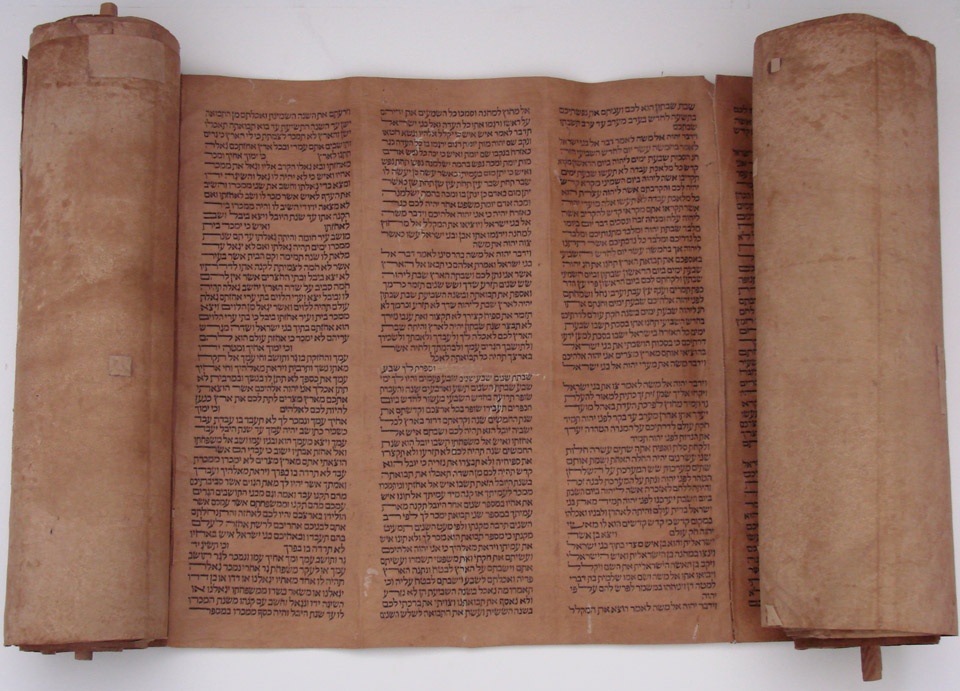

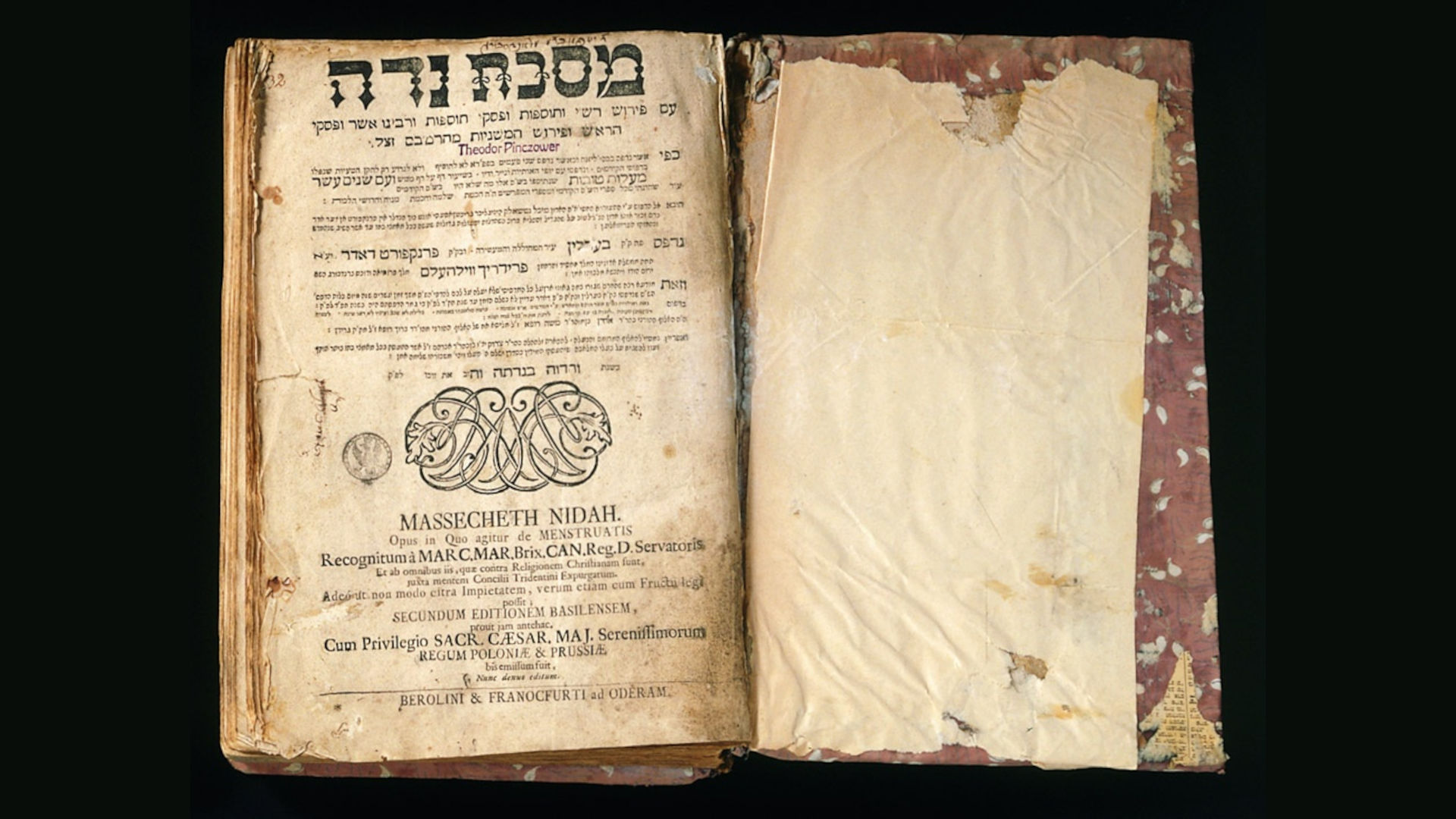

Babylonischer Talmud

Detailansicht

Jüdisches Museum mit Ritualbad Schwedt/Oder

In Schwedt lebten im 18. Und 19. Jahrhundert relativ viele jüdische Bürger*innen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren es ca. 200 Mitglieder in der Gemeinde.

1861 erwarb die jüdische Gemeinde das Gelände außerhalb der Stadtmauer an der Gartenstraße. Auf diesem Grundstück stand bereits ein kleines Gebäude, welches das Synagogendienerhaus werden sollte zu der Synagoge, die ein Jahr später gebaut wurde. Im Jahr 1871 wurde dann auch die Mikwe (das Ritualbad) fertiggestellt.

Die Synagoge wurde im zweiten Weltkrieg am 09.11.1938 geplündert. Aus Angst vor Übergreifen des Feuers auf andere Häuser wurde sie aber nicht gebrandschatzt. Erst später erfolgte der Abbruch des Gebäudes und der Umfassungsmauer. Das Synagogendienerhaus und die Mikwe überstanden die Zeit des Nationalsozialismus.

Heute gehört das Grundstück der Stadt Schwedt/Oder, es wurde im Jahr 2010 als Einrichtung der Städtischen Museen eröffnet. Dort befindet sich nun ein jüdisches Museum.

In der Gartenstraße steht zwar heute nicht mehr die Synagoge von früher, aber der Boden ist noch erhalten und gibt Hinweise darauf, wie es in der ehemaligen Synagoge ausgesehen hat. Im Synagogendienerhaus, dem vermutlich ältesten Gebäude der Stadt, kann man heute etwas über die verschiedenen Bräuche und Rituale des jüdischen Glaubens lernen, sowie auch in der Mikwe. Auch ein jüdischer Friedhof und eine ehemalige jüdische Schule erinnern noch heute an das jüdische Leben in Brandenburg.

Weitere Informationen zum Jüdischen Museum und dem Ritualbad in Schedt/Oder finden Sie hier.

Jüdische Persönlichkeiten

Else Weil war Ärztin, erste Ehefrau Kurt Tucholskys und inspirierte die Figur der Claire in seiner Erzählung „Rheinsberg“. 1889 in Berlin geboren, zählte sie zu den wenigen Frauen, die 1918 in Deutschland die Approbation als Ärztin erhielten. Sie promovierte 1919 und arbeitete in der Charité sowie als niedergelassene Ärztin. 1933 entzog man ihr als Jüdin die kassenärztliche Zulassung, 1938 die Approbation. Nach ihrer Flucht nach Frankreich wurde sie 1942 festgenommen, ins Lager Les Milles gebracht und schließlich nach Auschwitz deportiert, wo sie vermutlich 1942 ermordet wurde. Im Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum in Rheinsberg finden sich biografische Sammlungen zu ihr.

Wally Lesser, geboren 1888 in Gnesen (heute Gniezno nahe Poznan in Polen), heiratete 1908 Max Lesser und zog nach dem Ersten Weltkrieg mit ihm und ihren drei Söhnen nach Brandenburg an der Havel, da die Familienfabrik in Posen nach der Rückgabe an Polen verkauft werden musste. Nach dem Scheitern des neuen Betriebs trennten sich Max und Wally, und Wally blieb in Brandenburg, wo sie einen literarischen Salon führte und unter Pseudonym Else Walter das „Wirtschaftsbuch der sparsamen Hausfrau“ schrieb. Zur Sicherung ihres Lebensunterhalts betrieb sie eine Gärtnerei, die sie wahrscheinlich aufgrund ihrer jüdischen Herkunft abtreten musste. Nachdem ihre Söhne emigriert waren, floh sie 1940 nach Shanghai, wo sie am 7. Juli 1941 im Alter von 53 Jahren verstarb.

Albert Einstein, einer der bedeutendsten Wissenschaftler der Neuzeit und jüdischer Abstammung. Mit seiner Arbeit zum photoelektrischen Effekt legte er 1905 den Grundstein für die moderne Atom- und Teilchenphysik. Seine Relativitätstheorie von 1907 machte ihn weltweit berühmt. Von 1929 bis 1932 lebte Einstein in einem Haus in Caputh, das er als sein „Paradies“ bezeichnete. Heute zeigt der Initiativkreis Albert-Einstein-Haus Caputh e.V. im Bürgerhaus Caputh eine Dauerausstellung über Einsteins Leben in Berlin und Caputh sowie über den Architekten des Hauses, Konrad Wachsmann, und die Geschichte des Einsteinhauses.

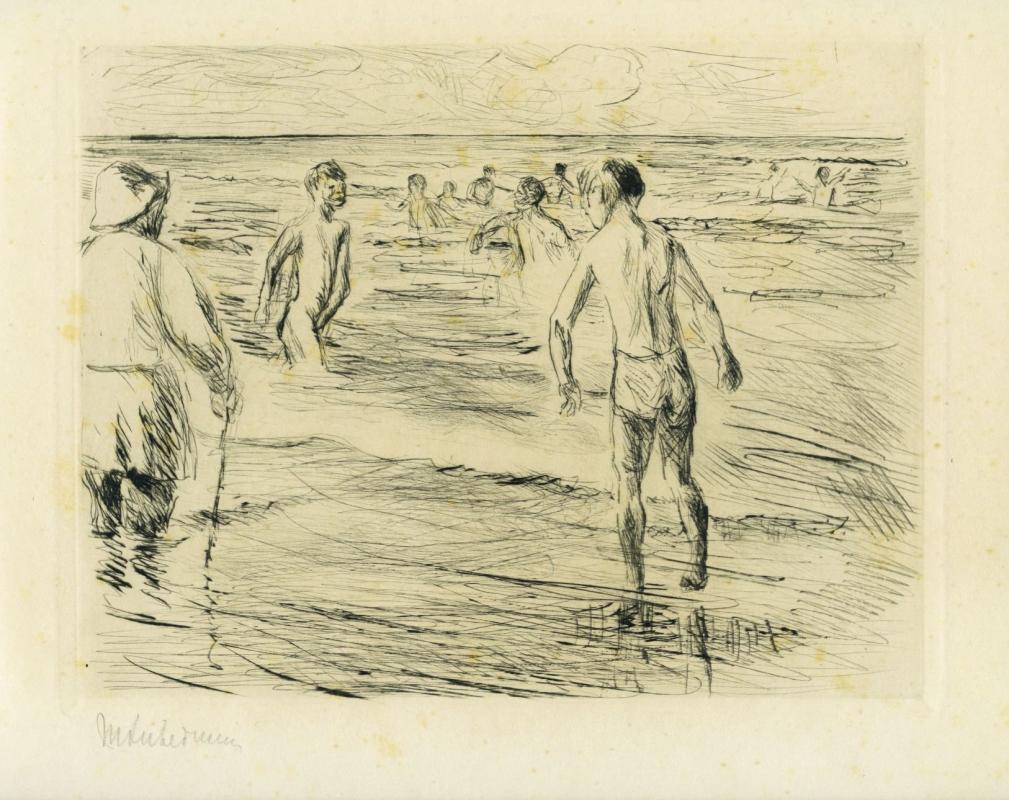

Max Liebermann, ein bedeutender Künstler der Moderne und Vertreter des deutschen Impressionismus, wurde 1847 als Sohn eines jüdischen Textilfabrikanten in Berlin geboren. Nach einer anfänglichen Ausrichtung auf Realismus und Naturalismus entwickelte er eine moderne Stilrichtung und wandte sich von der kaisertreuen Malerei ab. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde seine Kunst aus deutschen Museen entfernt, und sein Tod 1935 wurde weitgehend ignoriert. Während seine Tochter ins Exil ging, blieb seine Frau Martha in Berlin, wo sie 1943 Suizid beging, um einer Deportation zu entgehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet Liebermann zunächst in Vergessenheit, bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts sein Werk wieder stärker gewürdigt wurde. Er zählt heute zu einen der wichtigsten Vertretern des deutschen Impressionismus.

Wortgruppen zu dem Thema: jüdische Persönlichkeiten

Entschuldigung, es wurden keine Objekte mit den ausgewählten Suchbegriffen gefunden. Wähle mindestens einen anderen Begriff.

Jüdisches Kulturerbe

Wortgruppe zu dem Thema: jüdisches Kulturerbe

Entschuldigung, es wurden keine Objekte mit den ausgewählten Suchbegriffen gefunden. Wähle mindestens einen anderen Begriff.